なぜ今「1on1の質」が問われているのか

テレワークの定着やハイブリッドワークの広がりに加え、価値観の多様化、世代間ギャップの拡大といった職場環境の変化により、上司と部下のコミュニケーションの質がこれまで以上に重要視されるようになってきました。さらに、心理的安全性が組織パフォーマンスの鍵として注目される中、1on1ミーティングは単なる面談ではなく、「信頼関係を築き、メンバーの主体性と自律的な成果を引き出すための戦略的な対話の場」として、その役割が再定義されつつあります。

しかし現場では、

「何を話せばよいかわからない」

「部下が本音を話してくれない」

「1on1が“義務化された面談”になっている」

といった声が少なくありません。 この背景には、感情や関係性の質を扱う技術(EQスキル)の欠如があります。

EQとは何か──感情知性がもたらすビジネスインパクト

EQ(Emotional Intelligence)とは、自分と他者の感情を認識・理解し、適切に活用・調整する能力です。 例えばGoogleの「Project Oxygen」では、リーダーシップに最も重要なスキルの1つとしてEQが挙げられました。また、EQの高い組織は、従業員の定着率、生産性、エンゲージメントが高いことも多くの研究で示されています。

「Project Oxygen」は、Googleが社内の優秀なマネージャーの行動を分析し、効果的なリーダーシップに必要な要素を特定するために実施されました。その結果、従来の技術的な専門知識や知能指数(IQ)だけでなく、EQの高さが最も重要なスキルの1つであることが明らかになりました。具体的には、EQの高いリーダーは以下のような特性を持つ傾向があります。

共感力と理解力:

メンバーの感情や視点を理解し、共感することで、より強固な信頼関係を築きます。

効果的なコミュニケーション:

自身の感情を管理し、他者の感情を読み取ることで、より建設的な対話が可能になります。

対人関係の構築:

チーム内の調和を促し、協力的な環境を作り出す能力に優れています。

問題解決と意思決定:

感情に流されず、冷静に状況を分析し、より良い判断を下すことができます。

変化への適応力:

不確実な状況下でも感情をコントロールし、柔軟に対応する能力があります。

EQを活用することで1on1は、何がどう変わるのか?

| EQを使った1on1 | 従来の1on1 | |

| 事前準備 | EQレポートを基に、対話の仮説とシナリオを準備 | 特になし、話題はその場任せ |

| オープニング | ムードメーターで感情を可視化し、安心感ある対話開始 | 世間話・雑談から開始 |

| 話を聴く | EQスコアとレーダーチャートを参照しながら、自己理解を促進 | 進捗や悩みの表面的共有 |

| フィードバック | 客観データに基づいた具体的かつ共感的なコメント | 感覚的・抽象的なコメント |

| アクション整理 | 感情・行動特性に基づく、納得度の高い次の行動計画 | 次回までのタスク確認のみ |

従来の1on1は、上司と部下が定期的に話す“時間”は確保されていても、「何を話すか」「どう深めるか」の枠組みが曖昧であり、属人性(担当者の経験や性格)に大きく依存していました。 そのため、話題が進捗報告や表層的な悩みにとどまり、「信頼関係が深まらない」「気づきが生まれない」という課題が生じがちです。

一方で、EQを活用した1on1では、感情という“人間の根源的な情報”を起点に対話を設計します。 感情は、思考や行動の背景にありながら、ビジネスの場では意識的に扱われることが少ない領域です。ここにこそ、EQの価値があります。

たとえば、部下のEQスコア(JapanEQによるレーダーチャート等)を見ながら、以下のような問いを投げかけることが可能です

「共感性のスコアが上がっていますが、最近チームとの関係で意識していることはありますか?」

「自己主張性が低めと出ていますが、何か意見を伝えにくい状況はありましたか?」

このような問いは、単なる「最近どう?」とは全く異なる深度と具体性を持った対話を生み出します。さらに、「自分の感情をどう扱っているか」「仕事にどう影響しているか」など、部下自身の内省と自己認識を促す機会にもなります。「上司が自分の状態を理解してくれようとしている」という感覚は、1on1の心理的安全性を飛躍的に高めることが可能になります。

結果として、1on1の場が

「報告の場」から「気づきの場」へ

「コントロールの場」から「信頼の場」へ と質的に変化していくのです。

こうした変化は、話す内容だけでなく、“話し方”や“聴き方” そのものに意識が向く文化を醸成し、組織全体に波及していきます。EQを用いた1on1では、管理職の「経験」や「性格」に依存せず、スキルにより、誰でも再現性のある高品質な対話が可能になるのです。

組織にとってのメリット 1on1の属人性を排除し、仕組み化する

まとめると、EQを導入することで、1on1に以下のような構造的価値が加わります。

・マネジメントの標準化:1on1の質を管理職ごとに均質化し、育成格差を防止

・エンゲージメントの向上:感情を扱うことで、部下が「理解されている」と実感

・人材開発の仕組み化:EQスコアを指標にした育成・フィードバックが可能に

・離職防止・早期離脱の抑制:関係性の質が上がることで心理的安全性が向上

EQデータは個人ごとの感情特性や行動傾向を可視化するため、1on1だけでなく人材配置やキャリア面談にも応用できます。

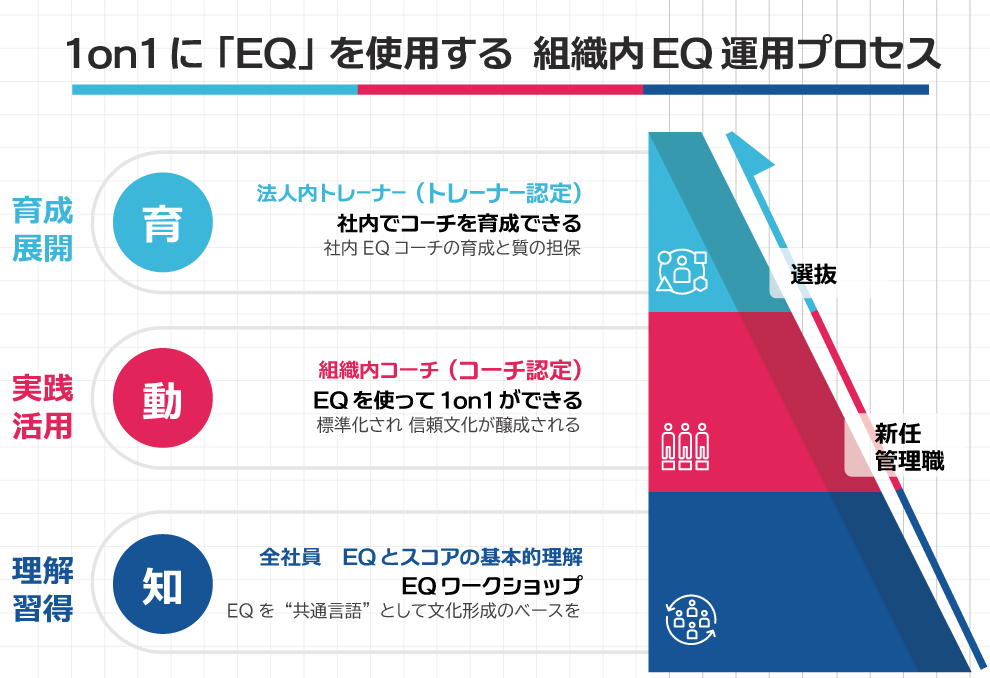

導入企業では、EQを活用した1on1の仕組みを定着させるために、段階的かつ体系的なアプローチを採用しています。

まず初めに実施されるのが「EQワークショップ」です。これは全社員を対象とし、EQ(感情知性)の理論や基本概念、職場での活用方法を共通認識として持つことを目的としています。EQが“個人の資質”ではなく、“誰もが学び・活かせるスキル”であることを組織全体で共有する重要なステップです。

次に行われるのが「新任管理職等を対象にした社内EQコーチの育成」です。ここでは、1on1を実施する立場である管理職が、EQを面談技術として捉え直し、実践的に活用するスキルを身につけます。感情を起点にした対話の進め方や、EQデータを活用した傾聴・フィードバックの技法などを習得することで、より効果的な1on1の土台が築かれます。そのうえで、一定の実践スキルを習得した管理職や担当者に対しては、「社内EQコーチ」としての認定を行います。これにより、EQを活用した1on1を自ら設計・実施できる人材が組織内に育ち、継続的な支援体制を構築できるようになります。

さらに、長期的なEQ文化の定着と自走化を目指し、「社内EQトレーナー」の育成も行われます。トレーナーはコーチの育成や社内研修のファシリテーションを担う役割を果たし、EQを単なる個別施策ではなく、組織学習として内製化するための推進力となります。

このような段階的なプロセスを通じて、EQ活用1on1は現場に根づき、組織の対話文化を変革していくのです。

EQを扱うスキルが、対話の未来を変える

これからの1on1に必要なのは、「聴き上手な上司」ではなく「感情知性を持つファシリテーター」です。感情に働きかけることで、1on1は“雑談”から“戦略的対話”へと進化します。

EQを活用することで、管理職のスキルや経験に依存しない、組織的に再現可能な人材育成の仕組みがつくられていくのです。

EQを活用した1on1の導入をご検討中の企業様

EQコーチ認定制度・トレーナー制度にご関心のあるご担当者様

▶ 詳細資料のご請求、体験ワークショップのご案内など、お気軽にお問い合わせください。

ジャパンラーニング事務局 jeq@japan-learning.co.jp Tel.03-6259-1781